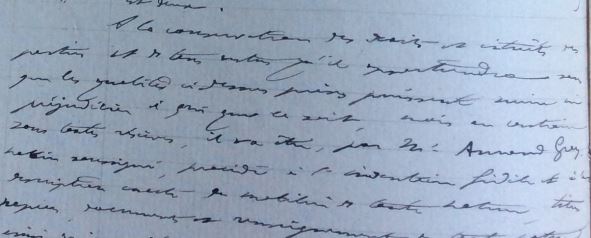

Les souvenirs de Thérèse (2)

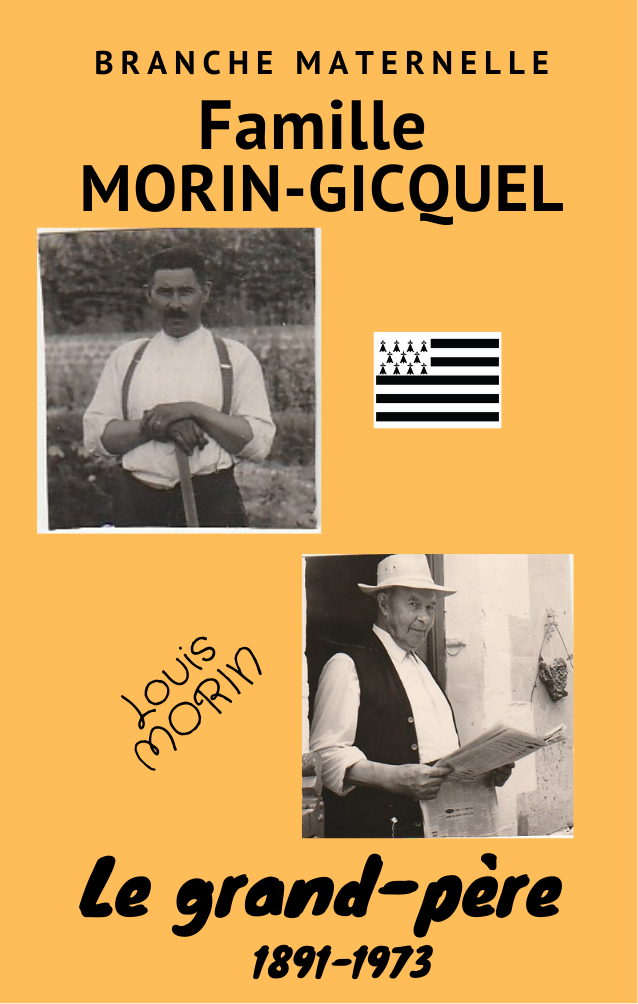

Ces écrits ont été rédigés par Thérèse MORIN en 2004 (date estimée). Ils sont fidèlement retranscrits ici. Les photos, extraites des albums de famille, ont été rajoutées pour illustrer le propos. Il s’agit ici de la deuxième et dernière partie (pages 5 à 8 des écrits manuscrits). Cet article est à mettre en relation avec ceux de la série Une vie de filature, qui complète utilement l’histoire de la famille MORIN GICQUEL

Nous avons eu deux chats, Noirou et Noireau. Deux chats adoptés par nous au départ de Jean qui rentrait au Séminaire. Il les avait trouvés dans ce fameux jardin. Jean avait 10 ans et partait à 50 km de chez nous en pension (1). Ces chats ont fait partie de notre vie sûrement parce qu’ils avaient été choisis par Jean et ce qui était le plus impressionnant pour nous, c’est que chaque jour, Noirou précédait papa qui partait en vélo au travail et à midi moins 5, il repartait attendre papa au portail et repartait à 17h50 pour attendre et précéder le vélo.

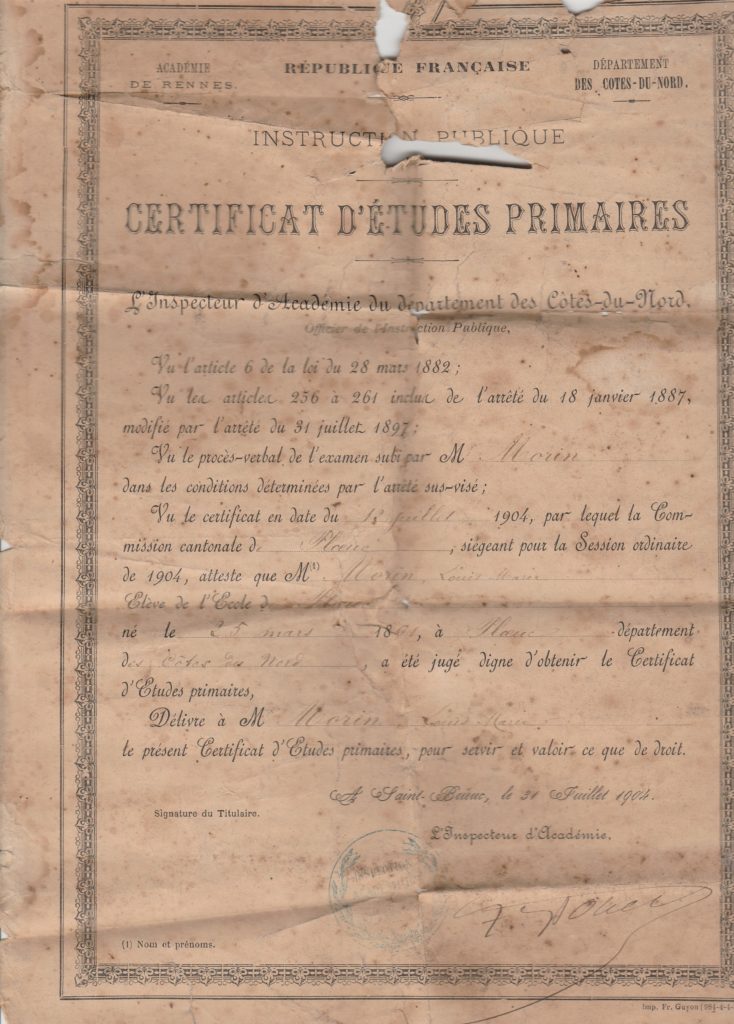

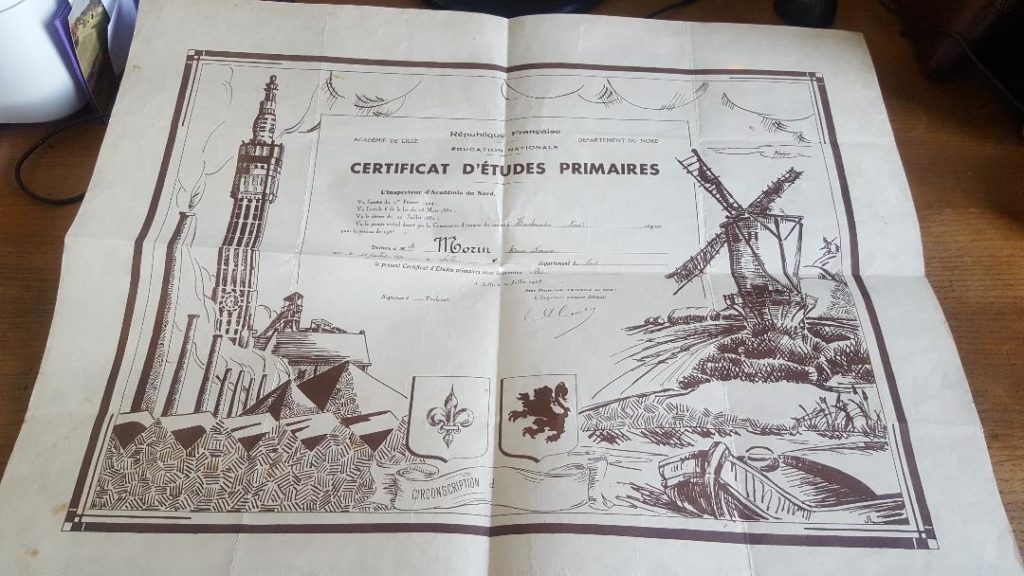

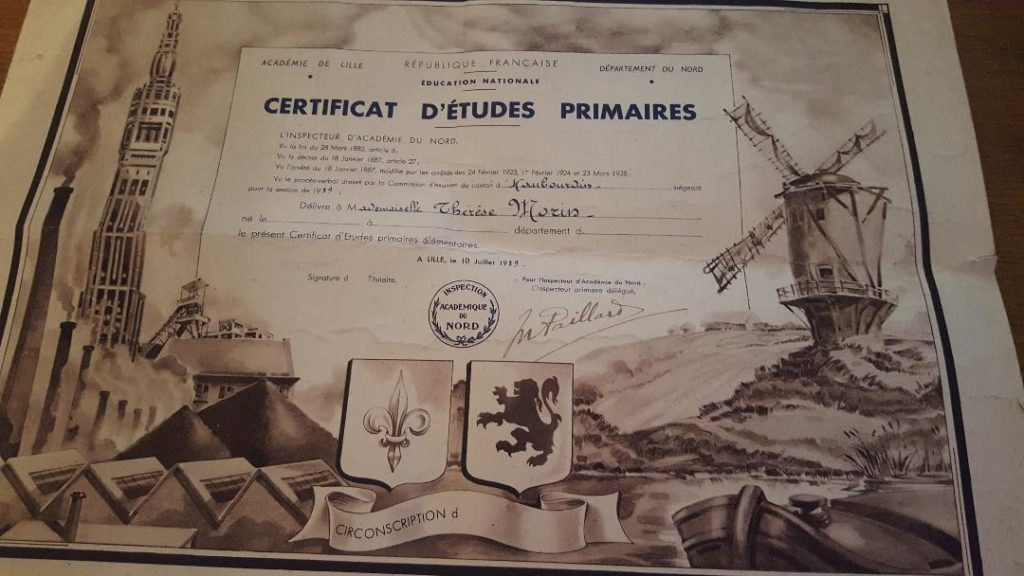

J’ai peu de souvenirs de ma vie de « petite fille ». Ecole primaire avec Melle Angèle, puis les demoiselles Claie. Filles d’un côté, garçons de l’autre, séparés par un grand mur ! Études sans problème je crois. Je n’en ai plus aucun souvenir. Par contre, je sais que j’ai obtenu mon certificat d’études sans problème avec une mention (laquelle ?) et que je suis revenue à la maison où papa et maman m’attendaient avec impatience et en arrivant j’ai dit « oui, je l’ai mais c’est pas la peine d’en parler à tout le monde ! ». Pour y aller, on prenait le tramway, c’était à 6 km de chez nous.

Oui, car nos seuls déplacements à Lille ne se faisaient qu’en tram. Nous étions à 7 km de Lille. C’était une fête quand on y allait ! Pas trop souvent. Il y avait très peu de voitures. Il y avait des chevaux et voitures (à chevaux).

De ma jeunesse, j’ai énormément de souvenirs qui se mélangent (méli-mélo !). Déjà je peux dire que nos parents ont toujours ouvert leur porte à beaucoup de personnes en difficulté. D’abord depuis 1934 sont arrivés chez nous deux garçons, petits cousins dont la maman était malade. Deux Morin qui sont restés chez nous 3 ans. Nous n’avons que de bons souvenirs ensemble. L’un d’entre eux était mon filleul, l’autre le filleul de maman.

A ce moment-là venait aussi chez nous très souvent un prêtre qu’on appelait l’abbé Jean qui lui était formidable pour nous les très jeunes. Plein d’enthousiasme, de joie de vivre, inventif pour nous distraire, jouant avec nous au ballon, nous apportant des films de Charlot qu’on pouvait voir chez nous, chose très rare à cette époque. Il s’occupait de patronage où nous nous trouvions avec beaucoup de jeunes. Nous allions à ce patronage en vélo et assistions à des séances de cinéma, étant très privilégiés à ce sujet. Peu de jeunes allaient au cinéma, muet en ce temps-là !

Une autre famille est venue s’accrocher à la nôtre et cette amitié dure encore depuis 1927 ! Il s’agit de la famille Potié Guilbert. Marie-Louise étant attachée à Jacqueline en 1927, nos familles sont restées très unies. Et avant la guerre, nos parents ont soutenu une des familles, séparée à cause d’un divorce (ce qui n’était pas accepté à cette époque), en ouvrant la porte au père qui avait été évincé. Chaque semaine, il passait un après-midi chez nous avec ses enfants.

Toutes nos vacances, tous nos jours de congé (le jeudi), nous les passions ensemble, Marie-Louise et Jacqueline, Georges et Jean ayant le même âge, Mimie et moi ayant 2 ans d’écart, et Jean le petit accepté par l’un ou l’autre. Que de souvenirs ! Que de bons goûters ! Que de bons moments !

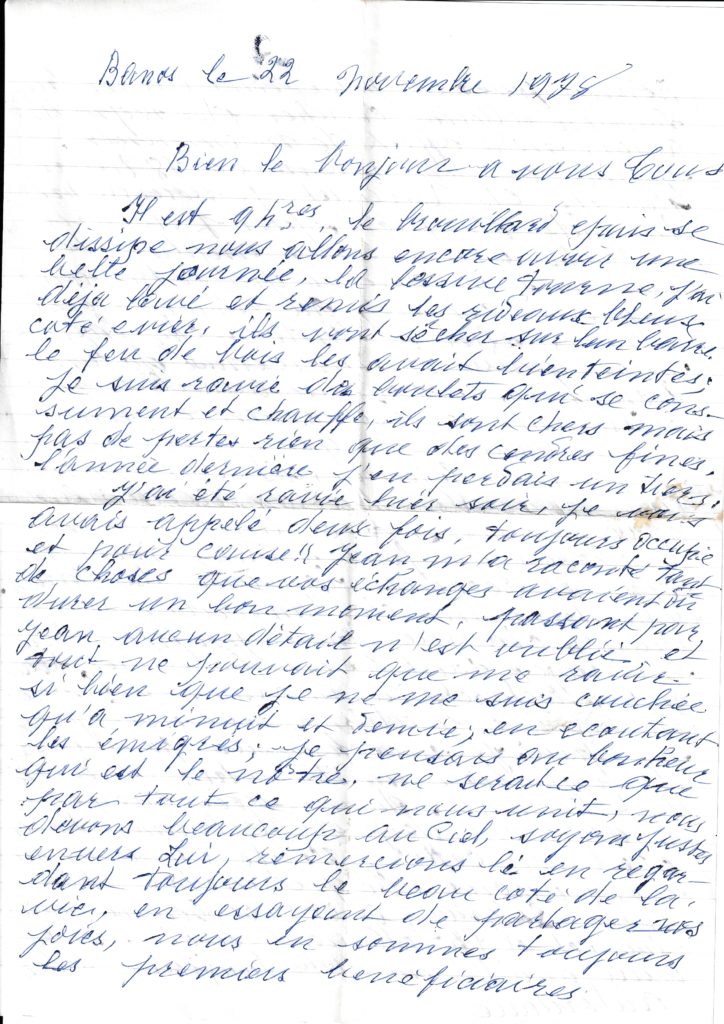

(de g. à d. et de haut en bas)

Marie-Louise MORIN, Jean GUILBERT, Jacqueline GUILBERT, l’abbé Jean, Georges GUILBERT, Jean MORIN, Thérèse MORIN, Mimie GUILBERT

Chacun de notre côté, nous partagions nos journées et nos demi-journées. Je repense à nos parents qui ont accepté tant de choses ! Il y avait « Mamade », une vieille fille collet monté, avec un collier de chien, chignon tiré, pointure 42 ! Coincée, sérieuse, surveillante pincée, qui avait la responsabilité des enfants Guilbert et qui était toujours avec nous à nous surveiller. Car dans cette famille plus que bourgeoise, il y avait beaucoup de monde à leur service : bonne (on dirait « employée de maison » maintenant), chauffeur (Richard, superbe!), comptable (Arthur, sérieux!), jardinier qui s’occupait des arbre dans plusieurs propriétés. Leur fortune était énorme. Une rue très longue vers Lille, des fermes (au nombre de 4), un château près de Douai, une maison genre château à Loos (près de la prison).

Ils venaient chez nous, mais nous allions aussi chez eux. Imaginez la famille Morin, dont le père était simple ouvrier à la filature Thiriez, maman étant simplement mère au foyer, reçus dans un milieu plus que riche, avec un grand-père député, maire de Loos, auquel on imposait par notre jeune âge de lui passer entre les jambes quand on jouait à cache-cache dans une maison tenue par des employés !!!

Beaucoup de souvenirs tourniquent dans ma tête : joie de vivre ensemble, période où aidée par la bonne j’ai appris à faire du vélo. Et même qu’il y avait une « montagne » (pour nous, à 6 ans, c’était une montagne) dans ce jardin -parc-. Nous grimpions cette montagne qui finalement n’était qu’un monticule qui contenait en dessous une réserve de fruits ramassés dans les différentes propriétés ! J’ai le souvenir pour les avoir accompagnés plusieurs fois que ces gens riches allaient cueillir et ramasser les fruits et partaient les répartir chez leurs locataires, y ajoutant le sucre pour leur permettre de faire leur confiture.

Cette famille était aussi propriétaire d’une briqueterie où nous allions jouer, dans un espace extraordinaire où étaient rangées les briques.

J’ai connu à cette époque les premières voitures plus que confortables, une « hotkich » (orthographe peu sûre) , une voiture avec des strapontins qui tournaient le dos à la route. Conduite faite par un chauffeur en tenue grise avec casquette. J’ai connu d’autres voitures, il y en avait 3, pour Madame, Monsieur et Mademoiselle !!! Il y avait en effet une tante vieille fille qui pour nous a toujours été très proche, nous gâtant beaucoup. Par exemple, elle nous emmenait passer 10 h à la foire de Lille, passant dans tous les manèges, mangeant des frites et des sandwichs sur place, jouant à tous les stands, grands et petits s’en donnaient à cœur joie. Cette foire de Lille était ENORME ! la journée n’était pas suffisante pour la connaître à fond. Même les parents y étaient heureux !!! Souvenirs ! Souvenirs !

A cette période aussi, nous faisions beaucoup de vélo. Maman seule n’en a pas fait : elle ne pouvait accepter que le guidon soit libre… elle aurait préféré qu’il soit fixe !

Nous allions pique-niquer au « Mont de tir », petite boursouflure où il y avait le dimanche des exercices de tir. Nous étions fiers et heureux de monter et descendre sur cette « montagne ». Dans le Nord, tout est plat (le plat pays qui est le mien !) ; toutes les routes très droites et plates nous dirigent systématiquement face à un clocher !!! Notre pauvre maman nous rejoignait à pied pour ce merveilleux pique-nique. C’est papa et nous qui avions les paniers sur notre porte-bagages. En vélo, nous partions sur le Boulevard qui n’était qu’un boulevard couvert de nids de poules, mais c’était bien !!!

Toujours dans cette famille (Potié), nous vivions un rêve : imaginez une salle à manger dans laquelle il aurait fallu avoir des patins à roulettes pour servir cette grande table… imaginez aussi des vitraux aux portes vitrées mais aussi au plafond. Des grandes baies vitrées… des tapis, aussi bien dans le salon avec piano que sur les escaliers. Quand on montait à l’étage, il y avait une salle de bains (eh oui !) avec des vasques décorées superbes. Imaginez ce que cela représente pour des jeunes qui ne connaissent que la petite cuvette chaque matin… Chez eux aussi, il y avait le téléphone, un écouteur qu’on collait contre l’oreille !!! et quand on voulait appeler quelqu’un on voyait que le demandeur tournait une manivelle avant d’obtenir le correspondant ! en ayant d’abord passé par la poste via un seul numéro à deux chiffres (il en existait si peu en ce temps-là !).

J’ai un autre souvenir qui me revient : le grand-père était chasseur et il y avait au mois d’octobre une pièce réservée aux « animaux » qui devaient « mûrir ». On ne les cuisait que le jour où une patte lâchait et il fallait qu’ils soient un peu faisandés pour les cuire (lièvres, pigeons ramier, sangliers). Ses pâtés étaient délicieux !

C’est certain que la vie de la famille a été très marquée par cette vie, dans un autre milieu que le nôtre. A table, nous étions servis par la cuisinière en tablier blanc, le vin servi par un homme en habit. Il y avait 3 verres sur la table, des nappes, des chaises en cuir. Seul le goûter était servi à la cuisine, très grande, et lumineuse, avec un « ratelier » qui acceptait la vaisselle lavée et qui s’égouttait.

On nous servait des bonnes tartines avec du beurre et des bonnes confitures maison avec de la cassonade. On repartait à pied chez nous, en longeant la voie ferrée, quand ça n’était pas les Guilbert qui venaient chez nous au Boulevard. Que de fois j’ai reconduit Mimie jusqu’au milieu du trajet et nous repartions dans l’autre sens pour terminer notre conversation ! Cela faisait deux ou trois aller-retours ! C’est fou l’entente que nous avions toutes les deux !!! Même à 77 ans, j’y pense et j’en ris encore !!!

(décédée en 1938)

Nous étions tous dans un milieu catholique, avec des communions, des confirmations, des engagements dans le milieu des « croisés », groupe religieux participant à des processions comme par exemple les enfants de Marie, avec robe blanche, ceinture bleue et voile de tulle. Mes parents très actifs ont toujours participé à ces cérémonies.

A la Fête Dieu, il fallait installer un autel et le fleurir très tôt. Maman partait avec toutes les fleurs du jardin pour préparer cet autel devant lequel la Paroisse s’arrêtait pour prier. Il y avait aussi des processions au lever du jour dans les quartiers du pays. C’était la procession des Rogations où on chantait « Ora pro nobis » après que le prêtre ait imploré les Saints. Mon frère Jean, sérieux (oui ??) a une fois chanté : « que ça pue ici dedans ora pro nobis » car on passait devant l’équarrissage !!!

Nous allions tous les dimanches à la messe et aux vêpres. Mais comme on ne pouvait pas communier comme maintenant à 10 h, on allait à une première messe à 8 h, on communiait et on revenait à la grand-messe !

(1) Thérèse, la petite dernière, avait 6 ans quand son frère est parti au Séminaire