Misère et boule de gomme

Misère, misère ! C’est toujours sur les pauvres gens Que tu t’acharnes obstinément (chanson de Coluche)

Dernièrement, j’ai eu l’occasion de retourner aux archives départementales du Jura, à Lons-le-Saunier, histoire de sonder un peu plus l’histoire, en l’occurrence celle de notre grand-père paternel, Raymond MAÎTRE. Souvenez-vous : c’est celui qui n’a pas eu de chance dans sa vie (à part celle d’avoir été notre ancêtre !), à tel point qu’il y a mis fin, de manière aussi délibérée que soudaine… Dans un précédent article intitulé La poisse…, je décris comment il s’est retrouvé orphelin de père en 1902, alors qu’il n’avait que 9 ans. A l’époque, il avait encore un frère et deux soeurs (3 étaient déjà morts à la naissance). Six ans après, en 1908, sa soeur aînée meurt, suivie du grand frère et de la petite soeur en 1910. Raymond est alors âgé de 17 ans. Comme famille proche, il ne lui reste plus que sa mère et sa grand-mère, ainsi qu’un oncle disparu à Paris, après avoir été condamné dans le Jura pour avoir battu son ex-femme (cf l’article Un ancêtre encombrant)… Qui plus est, le jeune Raymond est affecté depuis la naissance d’une paralysie de la hanche, ce qui l’empêche de sauter comme un cabri et accessoirement de participer aux travaux de la ferme… On imagine bien la frustration pour lui, si ce n’est l’humiliation, en tant que seul homme survivant, de ne pouvoir subvenir aux besoins des siens. La seule chose qu’il pouvait faire, c’était de mettre toute son application dans les études. Ce qu’il a fait et bien fait puisqu’il est devenu professeur de lettres à Besançon à l’âge de 20 ans.

Une des questions est de savoir comment, venant d’un milieu si modeste, il a pu payer ses études ? Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais loin de me fournir la réponse, mes investigations dans les archives notariales de la famille n’ont fait qu’épaissir un peu plus le mystère, qui s’est transformé en : misère, misère ! Mais voyons ça de plus près…

Il convient tout d’abord de faire un rapide retour en arrière… Nous sommes en 1886 : Aldegrin MAÎTRE et Julie MARTINEZ, futurs parents de Raymond, s’apprêtent à convoler en justes noces à Brainans, dans le Jura. Auparavant, ils passent devant le notaire pour établir un contrat de mariage. Celui-ci met en scène les futurs époux, mais également Philomène MAÎTRE (eh oui, les MAÎTRE sont légion dans ce petit village), la mère de Julie, car c’est elle qui a les pépettes ! Ou tout au moins une maison dont elle fait don à sa fille dans le cadre d’une communauté réduite aux acquêts. Ces trois-là (le couple et la belle-maman) sont donc unis par un dispositif qui implique la mise en commun des biens et revenus acquis pendant le mariage, mais aussi des éventuelles dettes qui en découlent… A ce moment, la situation semble relativement saine du côté de l’épouse qui apporte à la communauté un trousseau estimé à 50 francs. Outre la donation de la maison, sa mère déclare un apport mobilier d’une valeur de 1800 francs dans la communauté. Du côté du mari, c’est déjà moins brillant : certes, il apporte un petit mobilier, quelques outils, du fourrage et du bétail, le tout estimé à la somme de 800 francs, mais il est aussi dit dans le contrat qu’il est grevé d’une dette de 800 francs… Ce qui fait match nul et sent déjà un peu le roussi… Mais bref ! tout ce joli monde se marie (à l’exception de la belle-mère qui elle, tiendra la chandelle) et poursuit sa destinée dans la maison commune… Le 1er enfant naît en 1887, les 6 autres suivent, à raison d’un tous les deux ans à peu près. Deux seront non viables et le dernier enfant, une fille qui nait le 30 mai 1901, décède deux semaines plus tard. Au moment où le père, Aldegrin, passe l’arme à gauche, le 7 novembre 1902, il y a donc encore 4 enfants en vie, ainsi que la mère et la grand-mère. Comme il est d’usage dans ce cas, et plus particulièrement en présence d’enfants, on procède à un inventaire des biens de la communauté. Il s’agit d’un acte qui constate en détail la nature et le nombre des effets mobiliers, titres et papiers. Le but d’une telle opération est d’estimer au mieux la valeur vénale d’une succession ou du moins d’en assurer la transmission intégrale aux héritiers.

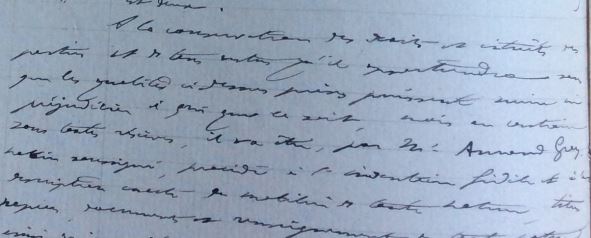

C’est précisément cet acte que j’ai pu trouver aux archives la semaine dernière (inventaire après décès du 23/12/1902). Alors, bien sûr, je n’ai pas tout compris… déjà parce que le notaire écrit comme un cochon, mais surtout parce que ce document est plein de circonvolutions et d’expressions notariales autant absconses qu’abstruses (ça veut dire à peu près la même chose mais on n’insistera jamais assez !). Je vous en donne ci-dessous un exemple, avant d’essayer de vous en livrer la substantifique moelle.

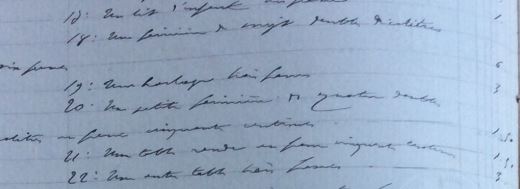

L’inventaire du mobilier s’élève à 750 francs, sachant que ce qui a le plus de valeur se trouve dans la grange et l’écurie : 3 malheureuses vaches estimées respectivement à 170, 100 et 70 francs, quelques poules pour 9 francs, deux voitures (à chevaux) en très mauvais état pour 35 francs… Dans le reste du mobilier, on compte des armoires, des lits, des tables, des chaises, une horloge, des farinières (?) pour une valeur allant de 0,50 (sic!) à 20 francs… A la lecture de cet inventaire, on peut en tout cas se dire que la famille n’avait pas grand chose pour vivre…

L’inventaire des titres et papiers consiste à exhumer les documents officiels. En l’occurrence, le contrat de mariage dont j’ai parlé plus haut et un testament qui institue la grand-mère légataire universelle des biens d’une vieille tante décédée dans un village voisin (mais je suppose que cet acte ne peut être pris en compte dans la succession du défunt car il s’agit des biens propres de la belle-mère).

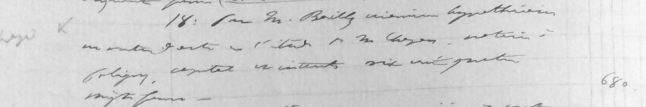

Le dernier inventaire s’intéresse au passif, soit en gros, les dettes contractées par la communauté, et là -misère, misère !!!- celles-ci s’élèvent à 5734 francs ! Suit une liste de 21 créanciers qui attendent tous d’être payés, certains avec intérêts… Et si encore c’était pour des futilités, comme le dernier smartphone Apple ou un robot ménager dernier cri… mais pas du tout ! On parle là de biens de subsistance dont le paiement n’aurait pas été honoré : des fermages (loyers), du bois de chauffage, l’intervention d’une sage-femme, d’un paiement au recteur (sans doute des frais de scolarité, le recteur désignant à l’époque le maître d’école), des frais de deuil pour la veuve, etc. Autant de postes qui dénotent à nouveau l’extrême dénuement dans lequel se trouvait la famille.

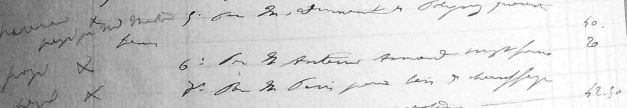

Sans compter les nombreux usuriers sollicités sans doute pour rembourser des dettes antérieures : 680 francs dus à M. Picsou, créancier hypothécaire, 1560 francs à Melle Picblé, créancière, 1214 francs à M. Cresus, aussi créancier… Bref, une spirale infernale telle qu’en connaissent encore certaines personnes aujourd’hui.

La suite de l’histoire ? Qu’on se rassure : TOUS les créanciers ont pu être payés (ouf !). Mais ceci ne s’est pas fait sans peine supplémentaire pour la famille, avec un dépouillement encore plus grand à l’arrivée : très vite après cette formalité, Julie MARTINEZ vend en effet une partie de son mobilier aux enchères publiques (acte notarié du 27/01/1903) ce qui rapporte la modique somme de 88 francs (une lampe pour 0,25 francs, une horloge pour 5 francs, un buffet pour 44 francs, etc.). Puis la mère et sa fille procèdent à la vente aux enchères d’une partie des terrains, prés, vignes en leur possession, ce qui rapporte 3250 francs (acte notarié du 01/02/1903).

Est-ce ces conditions encore plus précaires qui ont entraîné le décès rapide des 3 autres enfants ? Misère et boule de gomme. Pour ma part, j’émets l’hypothèse que c’est la tuberculose qui a décimé la famille. En effet, au moment où le fils aîné est censé faire son service militaire, en 1908, il est exempté à cause d’une bronchite bacillaire du côté gauche. C’est peut être aussi la cause du décès du père, mais pour le moment, rien ne permet de l’affirmer.

Histoire de boucler la boucle, on ajoutera qu’en 1922, après le décès de sa grand-mère, puis de sa mère, à quelques mois d’intervalle, Raymond MAÎTRE, qui exerçait comme professeur à Besançon, procédera à son tour à la vente aux enchères des derniers biens de la famille, dont la maison. Il effacera ainsi les dernières traces de la présence séculaire de cette branche MAÎTRE dans le petit village de Brainans.

Des traces que j’ai eu quant à moi la chance de suivre le temps d’une consultation aux archives, me procurant l’immense satisfaction d’avoir fait un petit pas de plus vers l’homme qu’il était, ainsi qu’un grand pas vers son humanité si bien cachée…