Les fêtes (partie I) : nos héros de Noël

Nous sommes en 1960. Depuis quelques mois, ils sont à nouveau des heureux parents ; c’est le premier Noël qu’ils préparent avec la conscience d’être une famille.

Au risque de me tromper, je peux imaginer qu’ils se sont maintes fois interrogés, sur le sens qu’ils veulent donner à cette fête, qui est, pour eux, avant tout religieuse. Ainsi que sur les valeurs qu’ils souhaitent transmettre de manière générale à leurs enfants. En revanche -là encore, au risque de me tromper-, je n’arrive pas à imaginer que la teneur de leurs réflexions soit complètement dissociée de leur foi chrétienne.

En 1960, Noël est en train de muter et de devenir ce qu’on connait trop bien actuellement : une grande fête de famille, associée à une opération commerciale très rentable. Les cadeaux aux enfants se sont généralisés, le Père Noël fait son entrée dans les magasins et dans les foyers pour recueillir les souhaits de ces mêmes enfants qui, pour le coup, deviennent le centre des préoccupations selon le modèle américain. On ne peut plus échapper au sapin décoré de guirlandes et de boules. Le repas de Noël devient également très normé et copieux : dinde ou chapon, saumon, bûche. On est loin de l’orange, seul cadeau offert aux enfants, comme symbole de lumière et d’opulence !

Il n’y a pas si longtemps, en 1951, l’église a même tenté en vain de résister à cette perte de sens en brûlant l’effigie du Père Noël devant le parvis de la cathédrale de Dijon et en dénonçant « le mensonge [qui] ne peut éveiller le sentiment religieux chez l’enfant et n’est en aucune façon une méthode d’éducation ». L’ethnologue Claude Lévi-Strauss, alors directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études y trouve d’ailleurs l’occasion d’observer la croissance subite d’un rite.

Pour revenir à nos deux tourtereaux, il ne faut pas oublier qu’ils sont catholiques, pratiquants convaincus et engagés dans des mouvements chrétiens (groupes de réflexion notamment). Pour autant, ils vivent leur foi de manière intelligente, ouverte et responsable. Et c’est justement –à mon avis- ce qui les poussent à résister à la pression, qu’ils perçoivent plus économique que sociale. Même si on ne peut éluder le fait que tout au long de leur vie, ils n’ont jamais vraiment agi ni pensé « comme tout le monde » et qu’une grande place a été laissée à la fantaisie et à l’inattendu. On parlerait de nos jours d’une faculté à penser « hors de la boîte » J.

Ainsi, pour ce Noël 1960 –comme pour tous les autres à venir-, il n’y aura ni bonhomme rouge, ni sapin, ni repas « traditionnel ».

Mais de la magie, oui ! de la fantaisie oui ! du renouvellement permanent, oui, 1000 fois oui !!!

Mon frère, ma sœur et moi-même n’avons donc jamais eu à croire –puis à ne plus croire- au Père Noël puisqu’il n’a jamais eu droit de cité dans la famille. Il n’était ni rejeté, ni diabolisé. Il était juste ignoré. Il existait bel et bien pour les autres, pas pour nous.

Pour autant, les cadeaux empruntaient toujours des circuits très mystérieux pour arriver jusqu’à nous. Ils n’étaient pas donnés de la main à la main, ils apparaissaient comme par magie aux endroits et moments où on les attendait le moins.

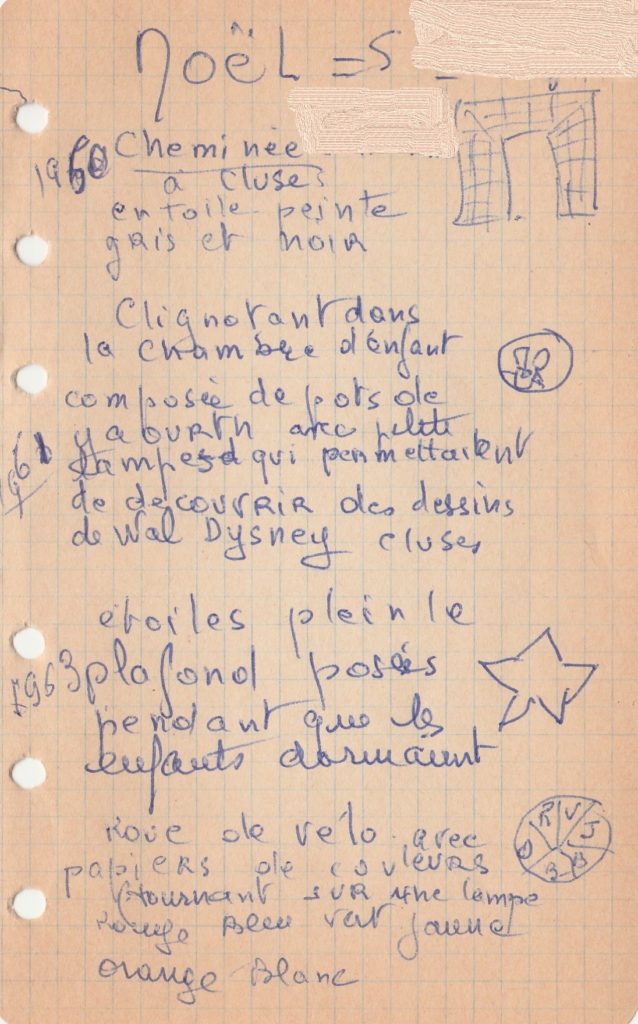

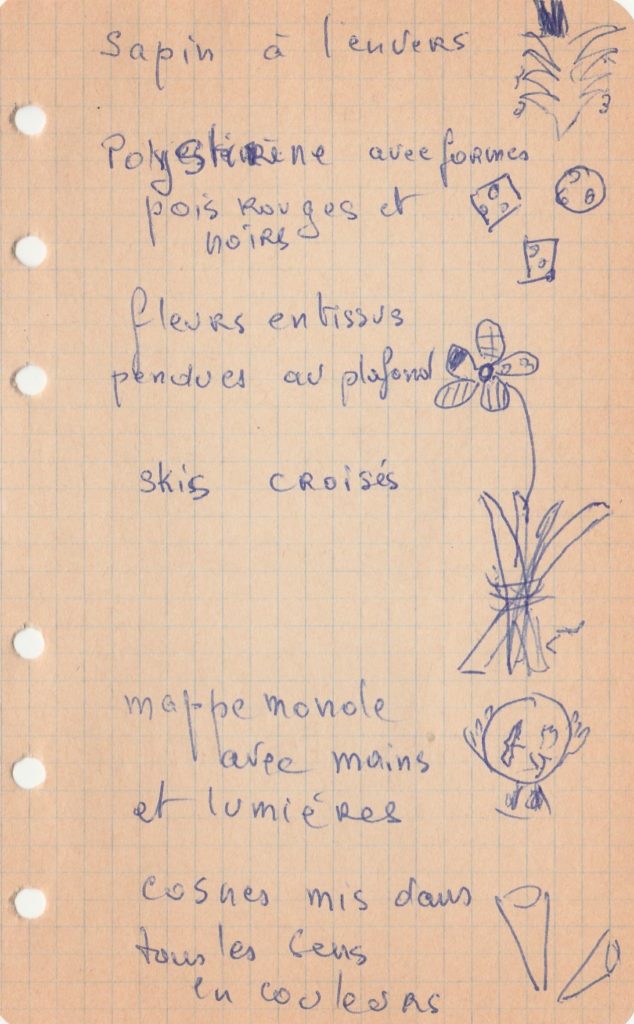

Pas de sapin non plus à la maison, mais des décors et des costumes dignes de Roger Harth et Donald Cardwell (une référence à l’émission « Au théâtre ce soir » que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître). Une féérie toujours renouvelée, des décorations raffinées, toujours préparées en secret et que nous découvrions à un moment donné, moment qui était lui aussi minutieusement choisi. Rien n’était laissé au hasard en terme d’effet surprise ! Nous avons ainsi eu droit à des pistes aux étoiles, des Noëls citrouilles, un « sapin » fabriqué avec de vieux skis, etc.

Voici quelques exemples de décorations imaginées et mises en œuvre par nos parents dans les années 1960, pendant que nous dormions :

Pour ce qui est de repas, jamais de dinde aux marrons (il a fallu attendre l’âge adulte pour voir à quoi cela ressemblait, et vouloir l’oublier tout aussi vite !). Dans ce domaine aussi, le renouvellement était permanent, ainsi que la fantaisie… A Noël (comme à tout autre moment de l’année), on pouvait tout aussi bien manger des frites (faites maison et dans un cornet comme dans le Nord !), que des crêpes. Ou bien faire un repas à l’envers, à savoir : commencer par le dessert et finir par l’entrée. Ou encore : installer la table dans chacune des pièces de la maison (sauf dans les WC !). Ou encore : changer de place à chaque plat, etc.

A côté de cela, jusqu’à notre adolescence, la prière était de mise, ainsi que la messe du soir, du lendemain ou de minuit, selon la programmation du moment… Ajoutant d’ailleurs un peu d’inhabituel et de magie à l’évènement (même si parfois cela pouvait paraître long et barbant !).

Il y avait vraiment un mélange des genres, une vision moderne de la vie et de l’éducation qui cohabitait avec un attachement sincère à des valeurs religieuses familiales. En y repensant, je crois vraiment qu’au départ le choix de nos parents de ne pas donner crédit aux symboles classiques de Noël était motivé par la manière dont ils voulaient vivre leur foi avec leurs enfants. Mais je crois aussi qu’ils se sont laissés prendre à leur propre jeu, chacun trouvant sa place dans un rôle qui lui allait à merveille : elle comme créatrice-modiste, lui comme inventeur-bricoleur de l’impossible. Et enfin, en tant que couple, comme super-parents, puis super-grands-parents (comme nous le verrons dans la 2ème partie) faisant d’eux nos héros de Noël…

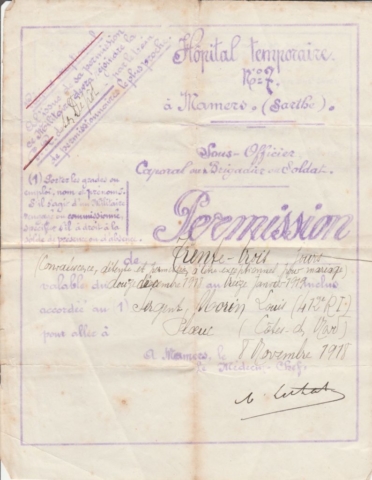

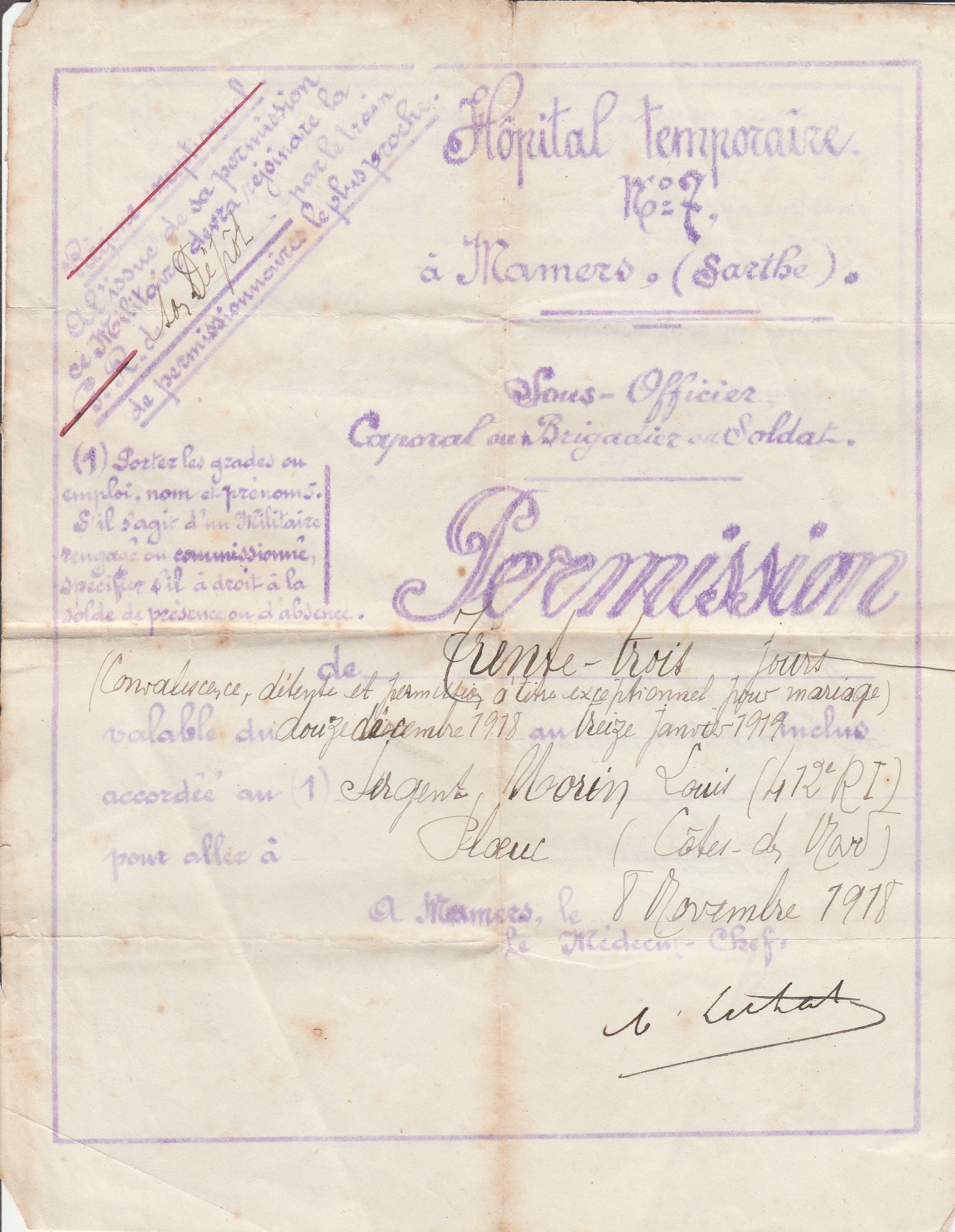

MAITRE Bernard né en 1929 à Besançon (25), dcd en 2014 , fils de Raymond et de AYMONIER Rose et MORIN Thérèse née en 1927 à Lille (59), dcd en 2009, fille de Louis et de GICQUEL Jeanne – 3 enfants